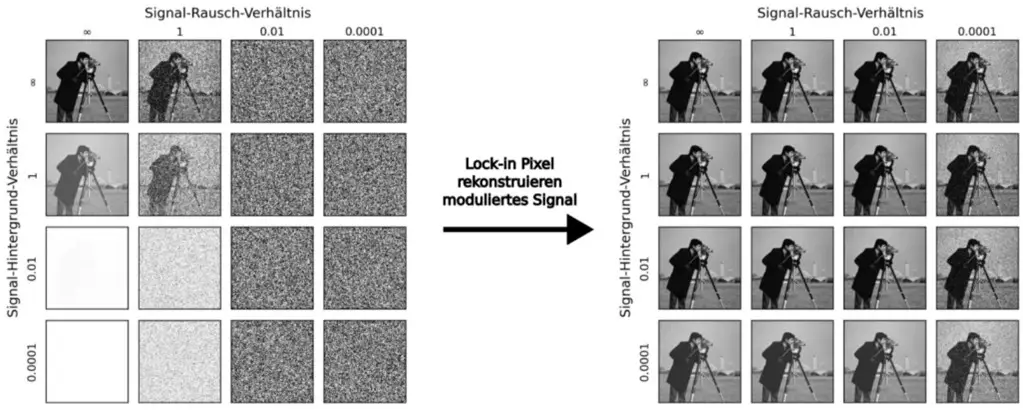

Klassische Lock-in-Verstärker messen punktuell. Beim Lock-in-Imaging hingegen wird dieselbe Demodulation pixelparallel ausgeführt – Amplitude und Phase für jedes Pixel. Das ermöglicht Experimente, die mit Punktmessungen nur schwer oder gar nicht realisierbar sind: räumlich aufgelöste Phaseninformationen, schnelle Kartierungen und robuste Auswertungen selbst bei starkem Rauschen.

Bei Anwendungen mit anspruchsvollen Lichtverhältnissen – sei es ein schwaches Signal in starkem Rauschen oder ein sehr starkes Hintergrund- bzw. Störlicht – stoßen konventionelle Kameras an ihre Grenzen. Entweder tritt früh eine Sättigung (Clipping) auf oder das schwache Signal muss zur Rauschreduktion gemittelt werden, was den Takt verlangsamt oder sogar unmöglich macht. In beiden Fällen wird das Nutzsignal von Störquellen dominiert. Kann das Nutzsignal jedoch moduliert und dadurch von den Störsignalen getrennt werden, liefert die heliCam™ C4 weiterhin hochwertige Bilder.

Bild 1: Eine Kamera mit Lock-in-Technik auf Pixelebene kann spezifische Störquellen wie konstanten Hintergrund oder 1/f-Rauschen nahezu vollständig unterdrücken.

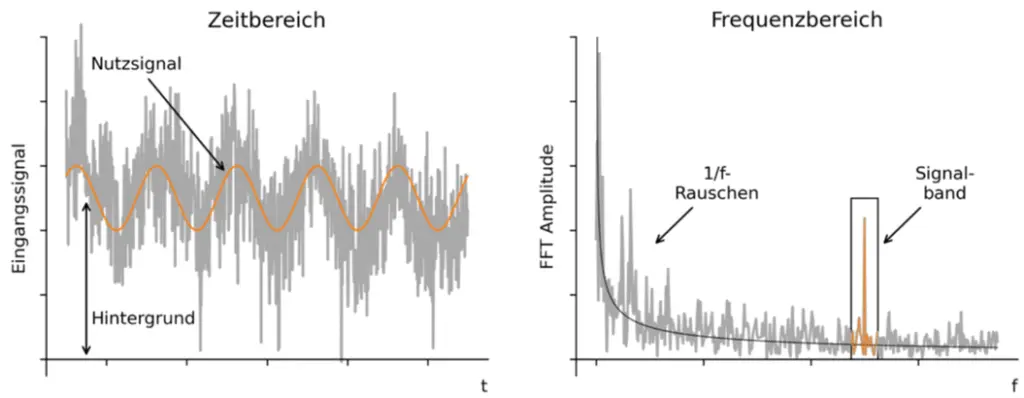

Ein Lock-in-Verstärker macht extrem schwache sichtbar, auch wenn sie von Rauschen und Fremdlicht überlagert sind. Er vergleicht das Eingangssignal s(t) synchron mit einem Referenzsignal gleicher Frequenz und Phase (phasensensitive Detektion).

Funktionsweise in kurz:

1. Eingang: s(t) enthält Nutzsignal + Rauschen + Störersignale

2. Synchrone Multiplikation: mit Referenzen cos(ωt) und sin(ωt) → zwei Kanäle I (In-Phase) und Q (Quadratur).

3. Integration / Tiefpass: Mittelung über die Messzeit T reduziert die Rauschbandbreite (ENBW ≈ 1/(2T)) und unterdrückt Anteile außerhalb der Referenzfrequenz.

Ergebnis:

• Amplitude: R = √(I2 + Q2)

• Phase: φ = atan2(Q, I)

• Breitbandiges Rauschen und nicht-synchrones Störlicht mitteln sich weitgehend heraus; das Nutzsignal bleibt als DC-Anteil bestehen.

• Praktisch wirkt der Lock-in wie ein sehr schmalbandiges, phasensensitives Filter, dessen Selektivität durch die Integrationszeit T bestimmt wird.

Bei Lock-in-Imaging wird derselbe Prozess pixelparallel ausgeführt: Jedes Pixel liefert I/Q (bzw. Amplitude/Phase) – die Grundlage für räumlich aufgelöste, phasensensitive Messungen unter anspruchsvollen Lichtverhältnissen.

Bild 2: Stark verrauschtes Nutzsignal im Zeitbereich (links) und Frequenzbereich (rechts). Trotz größerer Störamplituden lässt sich das Nutzsignal dank Lock-in-Prinzip erfolgreich extrahieren und messen.

Die von Heliotis entwickelte und patentierte Lock-in-Pixel-Signalverarbeitung ist das Herzstück all unserer Produkte. In unserem proprietären CMOS-Bildsensor erfolgt die phasensensitive Demodulation nicht erst im nachgelagerten Signalpfad, sondern direkt an jedem Pixel. Jedes Pixel führt eine synchrone I/Q-Messung durch und gibt je einen 10-Bit In-Phase (I)- und 10-Bit Quadratur (Q)-Wert aus (Dual-Phasen-Demodulation). Aus I und Q lassen sich Amplitude und Phase des Nutzsignals unmittelbar bestimmen – flächenhaft, stabil und reproduzierbar.

Diese pixelparallele Demodulation unterdrückt konstanten Hintergrund, 1/f-Rauschen und nicht-synchrones Störlicht bereits bei der Erfassung, sodass selbst sehr kleine, modulierte Signale zuverlässig sichtbar werden – ohne lange Mittelzeiten.

Die Anwendungsbereiche, in denen Lock-in-Kameras am häufigsten eingesetzt werden, lassen sich grob wie folgt umreißen:

Bildgebung in streuenden Medien

Ein großer Teil der Forschung zielt darauf ab, optische Bilder in trüben Strukturen zu erfassen oder ganz allgemein Licht zu fokussieren, das mit einem streuenden Medium interagiert.

Interferometrische 3D-Bildgebung

In der interferometrischen 3D-Bildgebung wurden sowohl Verbesserungen der Scanning-White-Light-Interferometrie als auch alternative Messmethoden vorgeschlagen.

Quantitative Phasenbildgebungsmethoden

Mehrere Forschungsgruppen haben quantitative Phasenbildgebungsmethoden vorgeschlagen, um markierungsfreie und kontrastreiche Bilder von z. B. biologischen Zellen zu erhalten, die in klassischen, absorptionsbasierten optischen Messungen weitgehend transparent erscheinen.

Quantensensorik

Anwendungen in der Quantensensorik gewinnen zunehmend an Bedeutung, insbesondere im Hinblick auf ein Widefield-Quantum-Diamond-Mikroskop zur dynamischen Abbildung kleinster Magnetfelder.

Spektroskopie

Spektroskopische Verfahren, die kleinste und schnelle periodische Änderungen im Spektrum detektieren, verursacht durch verschiedene Mechanismen, wurden wiederholt mit Lock-in-Kameras von Heliotis realisiert.

Weitere Anwendungen

Mehr zu den genannten und weiteren Anwendungsbeispielen der Lock-in-Kamera finden Sie in unserer Sammlung von Forschungspublikationen.

Lock-in Kameras sind ein vergleichsweise neues, aber äußerst leistungsstarkes Werkzeug in der Forschung. Sie eröffnen spannende Möglichkeiten für phasensensitive Bildgebung und hochpräzise Experimente.

Im Folgenden finden Sie Antworten auf einige häufig gestellte Fragen.

Die heliCam™ C4 mit 542×512 Lock-in Pixel demoduliert Signale im Bereich von 305 Hz bis 134 kHz.

Die heliCam™ C4M mit 1024×1102 Lock-in Pixel demoduliert Signale im Bereich von 305 Hz bis 50 kHz.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Dokumentation und auf den folgenden Seiten:

Ja, Ihre Fragen werden in der Regel von unserem Support-Team (bei Installation, technischen Fragen etc.) und unseren Applikationsexperten (bei Anwendungsfragen) in der Schweiz beantwortet. Auf vor dem Kauf beraten wir Sie gerne individuell und unverbindlich.

Leihen sind möglich, nachdem die Anwendbarkeit mit unseren Experten validiert wurde.

Unsere Experten unterstützen Sie dabei, das passende Setup für Ihre Fragestellung zu entwickeln, optimale Parameter zu wählen und Ihr Experiment schnell zum Erfolg zu führen.